夏日絮语

——捉知了的往事

上了年纪,总是喜欢回忆些以前的事,像张爱玲文中三十年前的月亮——

"年轻人想着三十年前的月亮该是铜钱大的一个红黄的湿晕,像朵云轩信笺上落了一滴泪珠,陈旧而迷糊.老年人回忆中的三十年前的月亮是欢愉的,比眼前的月亮大,圆,白;然而隔者三十年的辛苦路往回看,再好的月色也不免带点凄凉"。

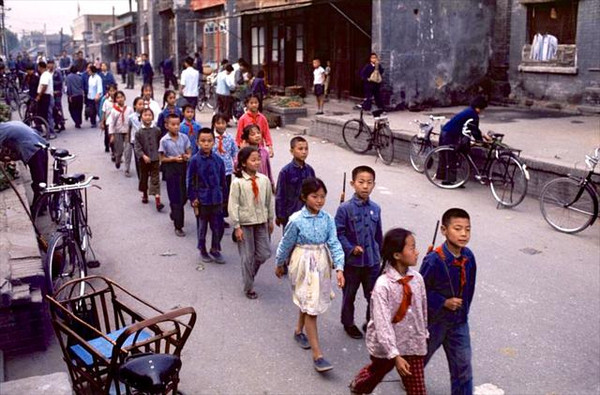

小时候的夏天好像特别热,知了也比现在多一些。捉知了应该是乡下孩子最重要的一项娱乐。清早起来,雾气未散,去树林中,会有些刚从土里爬出来,停在树干上蜕壳的新知了被我们找到。刚蜕壳的知了是绿色半透明的,翅膀折叠在一起,还没完全张开,不能飞,轻易就可以从树上摘下它们。这种新知了不会鸣叫,并不好玩,多是喂鸡了事。知了壳可以卖钱,有拿拨浪鼓的货郎来用三两颗小糖豆就换了去。

相对来说,我们更喜欢知了的成虫,那些在高高的树上鸣叫的知了,总能吸引到我们的目光,不管它趴得多隐秘。我们习惯了在每一棵树下抬头张望,从那些枝叶的缝隙间发现在它们的身影,然后想方设法去捉。

捉知了最直接粗暴的方法是弹弓,弹弓因为本身带有武器属性,不但可以打知了,还可以用来打架互射,或者射向玻璃窗,所以会被老师和大部分家长所禁止,称之为痞子才玩。但是对于有逆反心理的孩子来说,越被禁止,就越会想要。一个少年拉开弹弓,一声轻响,一只知了或麻雀从树上应声而落,那时情景,一直让我羡慕不己。

在沿淮淮北一个农垦系统的农场,双职工的家庭,我是职工子弟中被父母管得比较严的那种。所谓比较严,并不是像现在的孩子们那样,从小各种班,各种培养爱好什么的,也没这个条件,无非是怕我变痞,希望我能正常长大而已。七十年代直到八十年中期,正式职工的子女是可以接班或者被单位安排招工的,只要不是特别调皮捣蛋,将来总能有个稳定的出路。

我始终没有过自己的弹弓,我也没钱买皮筋自己做,就算做了被父母发现也会被没收,然后一顿胖揍。

我们这些没有弹弓的孩子,想捉知了只能另外想办法,我们的方法是粘。拿竹竿捅蜘蛛网,把蜘蛛网一层层缠绕在竿上,最后揉在一起成一个小嘎达粘在竿头,就可以拿着这根竿子去够去粘树上的知了了。粘知了比用弹弓还多一个优点,弹弓打下来的多是半死不活,而我们粘的知了则是完完整整的。

粘知了的原料还可以用面筋,从厨房中偷一把面粉出来和成硬面,然后在水中慢慢地洗成面筋,出水后的面筋有一段时间是粘度惊人的,和蜘蛛网相比,更容易量产。不过这种浪费粮食的行为仍然会大人们禁止,不知道是哪一代的哪一个孩子最先的灵机一动,我们有了另一种获得面筋的方法,就是直接麦粒在口中嚼,边嚼边吐出白色的汁液,口中剩下来的固体物也可以用来粘知了。

知了分雌雄,雄知了上腹部有两个小盖盖似的东西,雌知了没有。只有雄的才会鸣叫,雌的不会。粘下来的雄知了掐短翅膀,就成了我们的玩具,小伙伴们喜欢在一起比谁逮到的叫得更响。那些知了大多活不了一天就叫不出声,最后被我们扔在煤炉子上烤熟,变成零食。

这是我童年的一个片段,有无尽的田野,流动的溪水,那时的天空更蓝,夜晚星星更多。那些夏天在回忆中越来越远,却始终清晰得像发生在昨天……

狗仔卡

狗仔卡

鲜花(

鲜花( 鸡蛋(

鸡蛋( 发表于 2025-7-7 21:05

发表于 2025-7-7 21:05

提升卡

提升卡 沉默卡

沉默卡 喧嚣卡

喧嚣卡 变色卡

变色卡 抢沙发

抢沙发 显身卡

显身卡 楼主

楼主 因为从小叛逆,所以,我做什么我老爸都不反对。光我拥有好几把弹弓,我老爸还给我做木制手枪,把一中带药捻子,类似于药片的东西放进去,能打出声音来。总之我小时候女孩子喜欢玩的,我都不会。男孩子喜欢玩的,我应该差不多都会,再比如爬树,再比如翻墙翻跟头

因为从小叛逆,所以,我做什么我老爸都不反对。光我拥有好几把弹弓,我老爸还给我做木制手枪,把一中带药捻子,类似于药片的东西放进去,能打出声音来。总之我小时候女孩子喜欢玩的,我都不会。男孩子喜欢玩的,我应该差不多都会,再比如爬树,再比如翻墙翻跟头